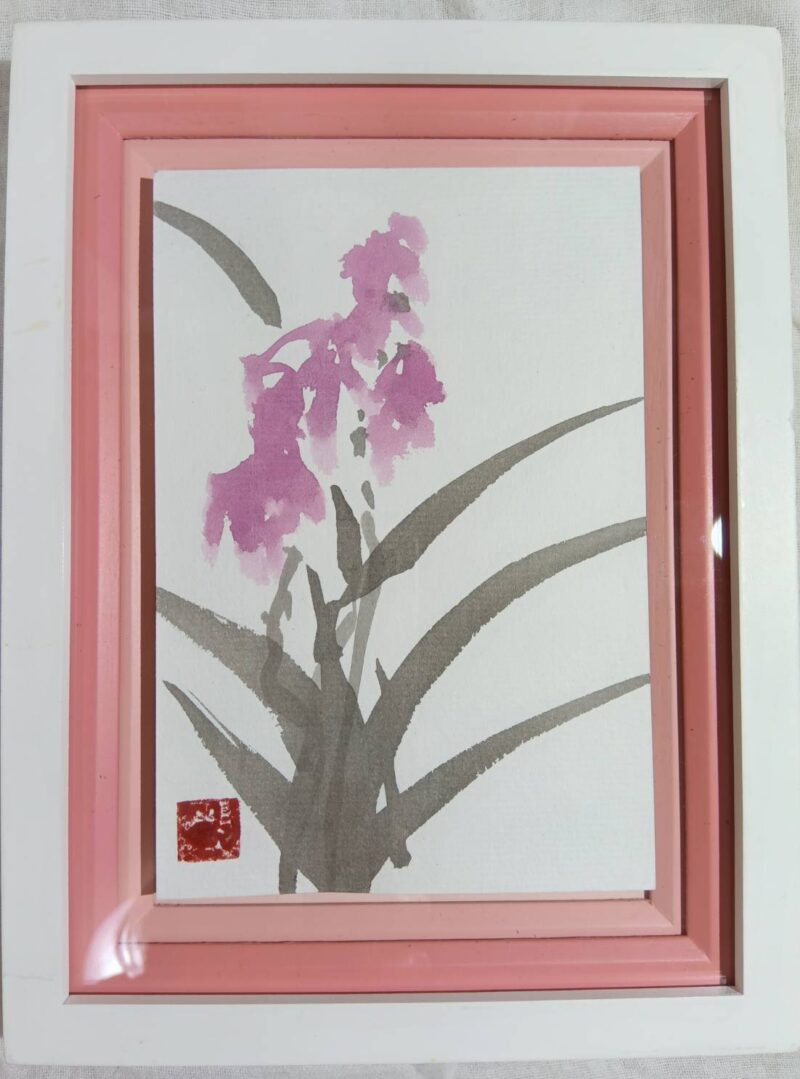

「紫蘭,しらん」春の花を日本画水墨画で描く方法,色紙サイズ

*色紙サイズ[24.2㎝×27.3㎝]の紙に、春の花「紫蘭,しらん」を描(えが)きました~

しらん,紫蘭の花

・紫蘭(しらん)は、春の花です

・5月に紫色の、小(こ)ぶりな花(はな)を咲(さ)かせます

・球根(きゅうこん)なので、一度植(う)えると、毎年同じ所で咲いてくれます

・5月下旬に「紫蘭の花」の、写真を撮りました

〈広告〉

紫蘭の描き方

・①花→②茎→③葉、の順(じゅん)に描(か)きます

①花

・花(はな)は、中(ちゅう)サイズの丸筆(まるふで)で、赤色系(あかいろけい)、青色系(あおいろけい)の絵の具(えのぐ)を小皿(こざら)に混(ま)ぜて、紫蘭の紫(むらさき)ピンクの色を作(つく)ります

・花びらは、真ん中(まんなか)→左(ひだり)→右(みぎ)と、押(お)さえるように、一つヒトツ花として描きます

・紫蘭の花を、大小(だいしょう)のサイズで差(さ)をつけて、3輪(りん)ほど描きます

・花の、描き始(はじ)める高(たか)さを変(か)えると、絵に動(うご)きが出ると思います

②茎

・茎(くき)は、墨(すみ)で表現(ひょうげん)します

・中サイズの丸筆で、中くらい濃(こ)さの墨を、小皿で作ります

・茎は、花のスグ下(した)から描き始め、下へ筆を運(はこ)ばせます

③葉

・葉(は)も、墨で表現します

・太(ふと)めの丸筆で、中くらいの濃さの墨で、葉を地面(じめん)から上へ、上から下へ、細長(ほそなが)くスッキリした形(かたち)で描きます

・葉は、反(そ)ったりカーブしたり、少(すこ)し太(ふと)め細(ほそ)め、濃淡(のうたん)もつけます

・細長い葉を、色々(いろいろ)な角度(かくど)から描くと、動きのある作品(さくひん)になると思います

絵の具

・絵の具は、「顔彩,がんさい」を使います

・今回(こんかい)は、「紫蘭の花びら」を、描く時に使用(しよう)しました

・顔彩は、吉祥(きっしょう)さんの24色を、使っています

花の色

・紫蘭の花の色は、ピンク系の紫色ですが、たくさんの色を少しずつ筆に付けて、色作りをしました

・「紅梅こうばい」「辰砂しんしゃ」「臙脂えんじ」「紫むらさき」「浅葱あさぎ」「群青ぐんじょう」「本藍ほんあい」「胡粉ごふん白色」などの色を少しずつ取って、混ぜ合わせました

・筆の毛(け)の、「先(さき)→真ん中(まんなか)→付け根(つけね)」で、色のグラデーションがあると、花びら1枚(まい)1枚に深(ふか)みが出て、面白い味(おおしろみ)と遠近感(えんきんかん)が出ると思います

墨で茎と葉

・墨(すみ)は、習字(しゅうじ)や書道(しょどう)で使う「墨滴ぼくてき」を、使用しました

・小(ちい)さい容器(ようき)に、「お水(みず),水道水(すいどうすい)」を入れて横(よこ)に置(お)き、描く直前(ちょくぜん)に墨を薄(うす)めて描きます

・小皿は2コ用意(ようい)して、水でといた「濃いめの墨」と、「薄めの墨」を並(なら)べおくと、描きやすくなります

・筆全体(ふでぜんたい)を、薄めの墨で含(ふく)ませたあと、筆の毛先(けさき)だけに濃いめの墨を付(つ)けて描くと、茎と葉の線(せん)の濃淡が付けやすいです

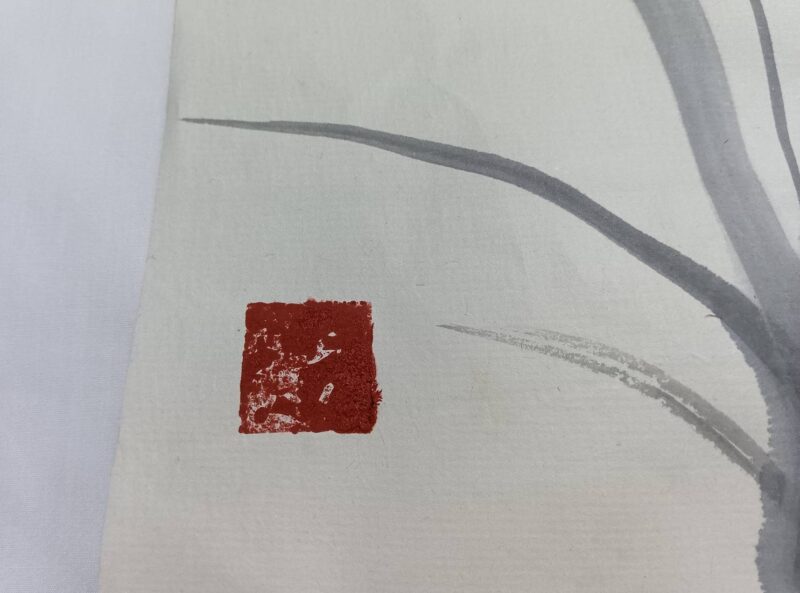

遊印

・遊印(ゆういん)が、横下(よこした)に、捺(お)してあります

・遊印とは、自由(じゆう)に飾(かざ)りとして、作品の空(あ)いてる部分(ぶぶん)に捺(お)し、作品の仕上(しあが)りを引(ひ)き締(し)めたり風雅(ふうが)を高めたりして、自分だけの「しるし」を楽しむことができるハンコです

・好きなハンコを捺して仕上げると、出来た!感(できたかん)が増(ま)して、嬉(うれ)しくなると思います

・ハンコの素材(そざい)は、「石,いし」でも良いですし、「消しゴムハンコ」でも、「木,き」でも良いと思います

*季節(きせつ)の花を見て、絵に表現してみることは、違(ちが)った視点(してん)から考(かんが)えられて、楽(たの)しいと思います~

*ハガキサイズの紙(かみ)に描いても、良いと思います~

*インスタグラムで、描いている動画(どうが)を公開していますので、よろしくお願いいたします~

⁂ご覧いただきまして、ありがとうございました~